Nouveau communiqué de presse en direct de la Conférence des Nations Unies pour les Océans (UNOC) : Lire ici

Menu

Les mangroves sont un ensemble d'environ 80 espèces différentes d'arbres ou de grands arbustes qui poussent dans les zones côtières des climats tropicaux et subtropicaux. Ce sont des halophytes, c'est-à-dire des plantes qui tolèrent le sel. Elles poussent particulièrement bien dans les eaux saumâtres, là où les eaux salées et les eaux douces se rencontrent, et où les sédiments ont une forte teneur en boue. Les racines enchevêtrées des mangroves poussent au-dessus et au-dessous du sol, formant des fourrés denses qui abritent une grande variété de plantes et d'animaux.

Les sols des mangroves sont gorgés d'eau en permanence, pauvres en oxygène et leur salinité varie constamment, car ils sont alternativement submergés et exposés à l'air en fonction des marées montantes et descendantes. Ces conditions anaérobies et la lenteur de la décomposition sont également à l'origine de l'efficacité des puits de carbone que sont les forêts de mangrove. En séquestrant le carbone jusqu'à quatre fois plus vite que les forêts terrestres et en stockant le carbone non seulement dans leur biomasse, mais aussi dans leur sol et leurs sédiments, les mangroves comptent parmi les puits de carbone les plus efficaces de la planète.

Les forêts de mangroves ne couvrent que 0,1 % de la surface terrestre de la planète. Pourtant, ces "forêts bleues", que l'on trouve le long des côtes des régions tropicales et subtropicales, fournissent des services écosystémiques vitaux aux populations et à la planète. Elles constituent un refuge pour la biodiversité, contribuent à maintenir les conditions climatiques propices à la vie sur terre et fournissent protection, nourriture et moyens de subsistance aux communautés côtières.

Pour de nombreuses communautés côtières, les mangroves constituent la première ligne de défense contre les inondations, les tempêtes et l'érosion, protégeant ainsi les vies et les biens. Les mangroves sont également une source essentielle de sécurité alimentaire pour les communautés et offrent d'autres moyens de subsistance grâce aux ressources naturelles, notamment le bois d'œuvre, le bois de chauffage, le miel et les remèdes traditionnels. On estime que le tourisme de mangrove représente une industrie de plusieurs milliards de dollars, attirant des dizaines, voire des centaines de millions de visiteurs chaque année et offrant une signification culturelle unique en tant que sites spirituels, destinations pittoresques et thérapeutiques.

Les mangroves abritent 341 espèces menacées et constituent des habitats vitaux pour la faune et la flore terrestres et marines. Des tigres du Bengale aux singes en passant par les tortues, les dauphins et les dugongs, ces écosystèmes favorisent la nidification, la reproduction et l'alimentation tout au long de la chaîne alimentaire. Ils filtrent également l'eau et recyclent les nutriments, soutenant ainsi les récifs coralliens voisins, les prairies marines et l'ensemble de la chaîne de vie côtière.

Le monde s'éveille à la nécessité d'assurer l'avenir de cet écosystème extraordinairement précieux. La définition de modèles économiques permettant de débloquer des capitaux pour ces écosystèmes sera essentielle pour exploiter cette dynamique.

La plus grande superficie se trouve en Indonésie, où les mangroves couvrent près de 3 millions d'hectares (30 000 km2), soit environ 20 % du total mondial, suivie par le Brésil, l'Australie, le Mexique et le Nigeria.

Pour obtenir des données en temps quasi réel sur les mangroves du monde entier, visitez Global Mangrove Watch, uneplateforme gratuite et accessible de cartes et de suivi utilisée par les décideurs politiques, les investisseurs, les chercheurs et les défenseurs de l'environnement.

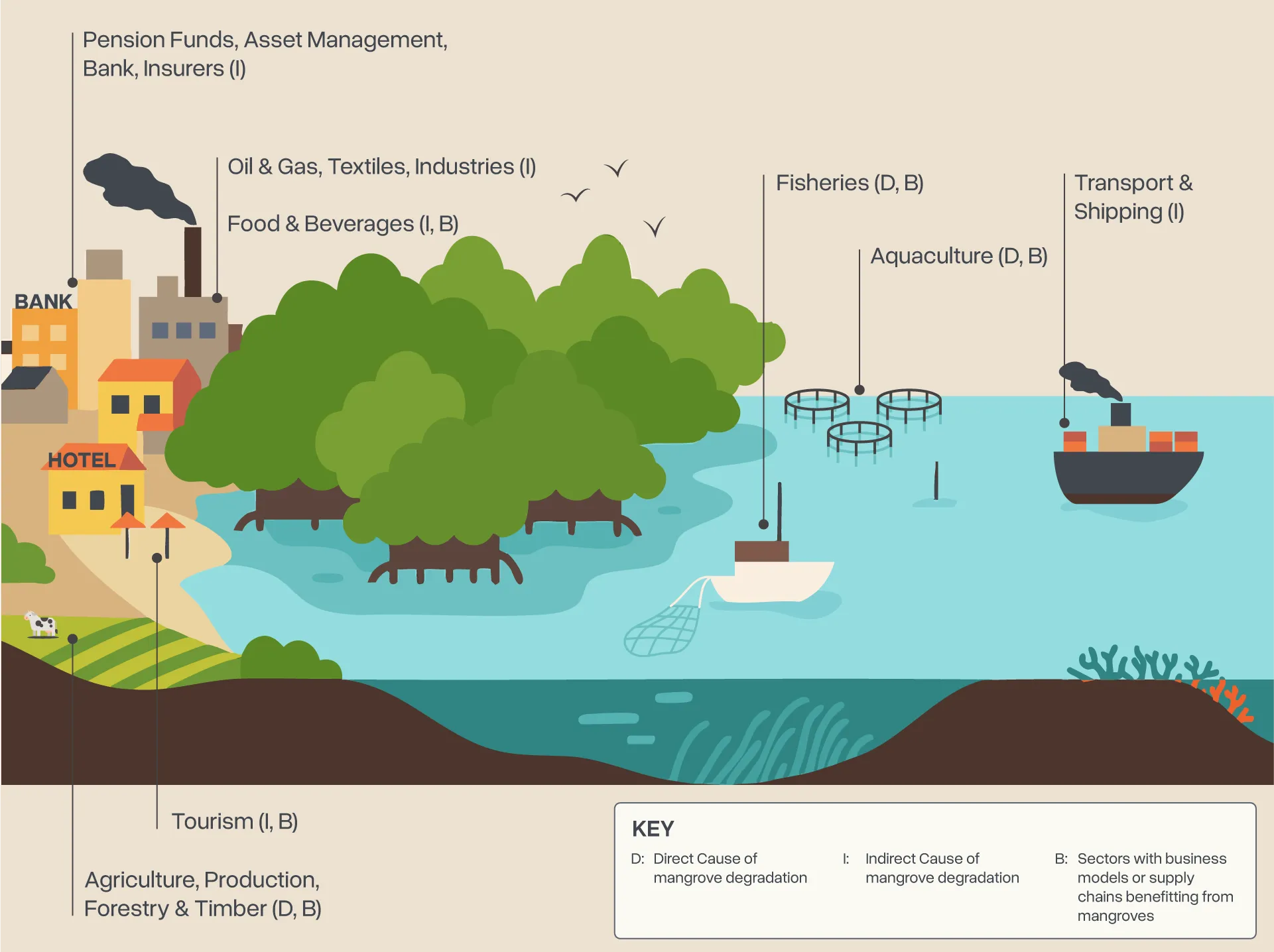

Cette situation est due en grande partie à la dégradation liée aux produits de base tels que les crevettes et l'huile de palme, à l'expansion des infrastructures, à la déforestation illégale et à la pollution. Heureusement, les taux de perte ont considérablement ralenti, avec des pertes nettes annuelles moyennes au cours de la dernière décennie de 6 600 hectares (66 km2), soit 0,04 % de l'ensemble des mangroves. Cette diminution du taux de perte est principalement due à une protection accrue, au changement des pratiques industrielles, à l'expansion de la réhabilitation et de la restauration, et à une plus grande reconnaissance des services écosystémiques fournis par les mangroves.

Les mangroves restent en danger, menacées par une combinaison d'impacts humains directs, tels que le défrichement et la conversion, ainsi que par des impacts biophysiques naturels et induits par le changement climatique. Alors que les gains naturels ou la réhabilitation à grande échelle ont augmenté la couverture des mangroves dans certaines parties du monde, d'autres régions, comme l'Asie du Sud-Est, subissent une perte massive de mangroves anciennes. Plus de 60 % des pertes survenues depuis 2000 sont dues à l'impact direct de l'homme. Des phénomènes tels que l'érosion, l'élévation du niveau de la mer, les tempêtes et les sécheresses sont également à l'origine d'une perte importante de mangroves, et sont encore aggravés par le changement climatique et d'autres effets de l'activité humaine.

La planète est en proie à une polycrise, confrontée au dérèglement climatique, à la perte de biodiversité, à l'insécurité alimentaire croissante et à l'instabilité géopolitique grandissante. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les mangroves.

La nécessité d'agir pour protéger, restaurer et assurer l'avenir de ces écosystèmes cruciaux est claire. Mais pour que cela soit possible, il est urgent d'investir à grande échelle et de mettre en place une collaboration efficace entre les différents acteurs.